Contents

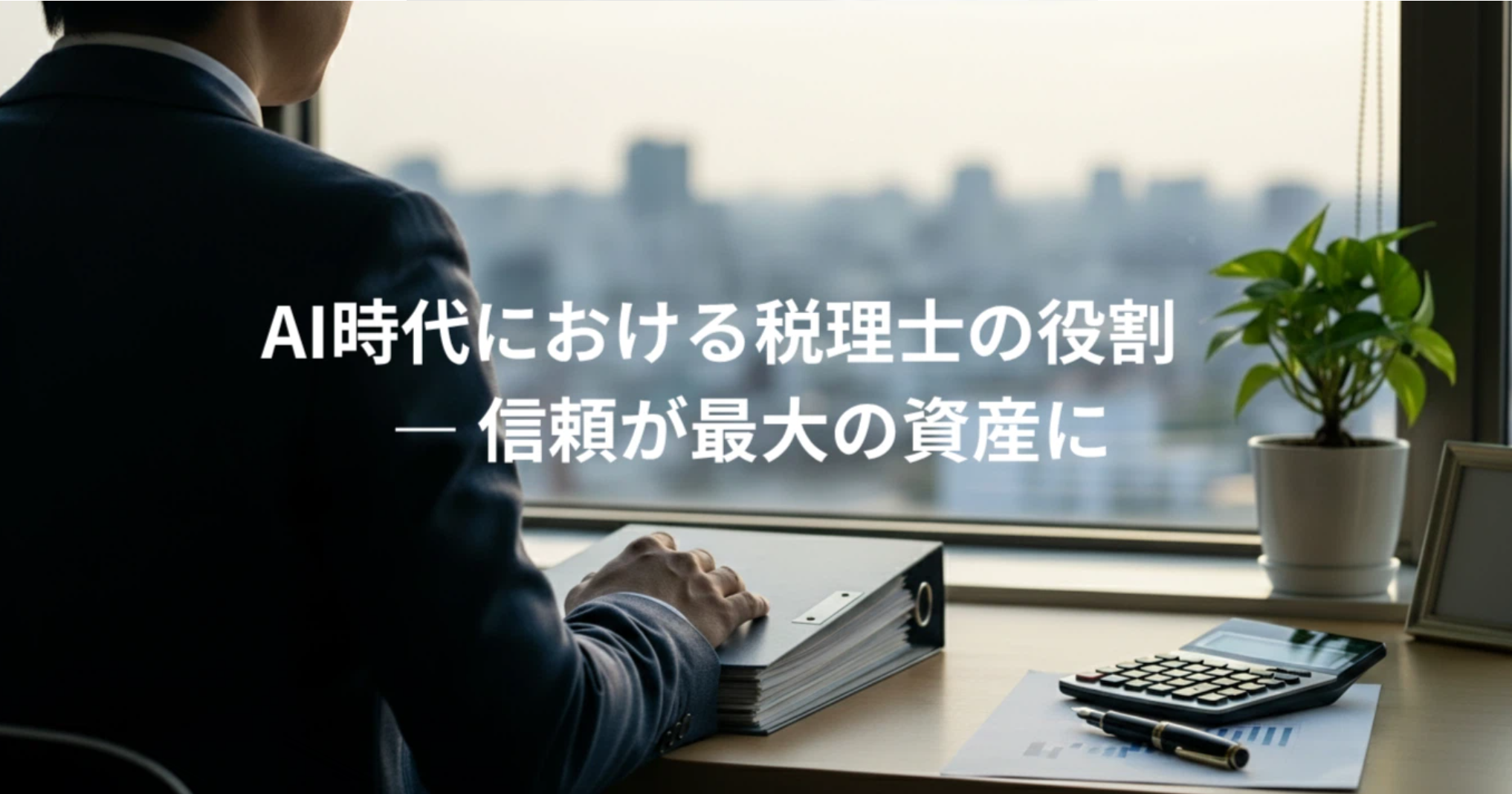

はじめに

ここ数年、AIの進化は目覚ましいものがあります。帳簿入力や領収書整理といった作業は、かつて人の手で時間をかけていたものが、今ではAIに任せられる時代になりました。

この流れは税理士業にも大きな変化を迫っています。では、AI時代の税理士に残る価値とは何でしょうか。

資料を「正しく放り込めるか」が勝負

AIは膨大なデータを処理する力を持っています。しかし、入力されるデータが誤っていたり、抜け漏れがあったりすれば、結果も当然歪んでしまいます。

つまり、AIを活用できるかどうかは、資料を「正しく整えて渡せるかどうか」にかかっています。

税理士はこの点で、単なる「申告書作成者」から「AIへの入力の品質管理者」へと役割をシフトしていくでしょう。これは、表に出にくいものの非常に重要な付加価値です。

隠し事をしない関係の構築

ここで注目したいのが、人と人との関係です。

AIは与えられた情報を処理しますが、「そもそも情報が出てこない」ケースには対応できません。もし顧客が「これは出さなくてもいいだろう/出さないでおこう」と判断して情報を隠してしまえば、AIはその事実を知らないまま誤ったアウトプットを返すことになります。

だからこそ、税理士と顧客の間で「隠し事をしない」関係を築けるかどうかが、これまで以上に重要になります。

性弱説に立つと見える現実

人は本来「できれば納税は避けたい」と考える生き物です。この、いわゆる「性弱説」に立てば、顧客がその弱さに流されるのは自然なことです。

だからこそ、税理士は「弱さを前提に、正しい方向に導く役割」を果たす必要があります。

-

節税と脱税の境界をわかりやすく示す

-

短期的に得するより、正直に申告するほうが長期的に得であることを説明する

-

正しく納税することが会社や家族を守ることにつながると伝える

こうした姿勢が、AIでは代替できない「人間的価値」となります。

税理士自身の生き方が問われる時代

AI時代の税理士にとって、もうひとつ大切な視点があります。

それは、税理士自身が正しい生き方を実践しているかという点です。

顧客に「隠し事をしないでください」「長期的に誠実でいる方が得です」と伝えるなら、税理士自身がその模範でなければなりません。

職業倫理と私生活の一貫性が、顧客の信頼を生み、その信頼がさらに仕事の質を高めます。

AIが数字を処理する時代だからこそ、最後に残るのは「誰に人生を任せたいか」という問いです。

税理士自身の生き方が、その答えを左右するのです。

これからの税理士に残る役割

AIが数字の処理を担う時代に、税理士に残る役割は次の三つに整理できます。

-

入力の品質管理 ― AIに渡す資料を正しく整える

-

信頼関係の構築 ― 顧客が「隠さず出す」方向に導く

-

長期的な伴走者 ― 人の弱さを理解したうえで持続可能な戦略を設計する

つまり、これからの税理士は「AIでは埋められないグレーゾーンを、人間関係で解決できる専門家」として存在意義を発揮するのです。

おわりに

AIの台頭によって、税理士の仕事は一見「奪われる」と見られがちです。しかし実際には、「人間にしかできない領域」に集中できるチャンスとも言えます。

資料の正確な投入と、顧客との信頼関係。

これら大切にできる税理士こそ、AI時代に生き残り、むしろ信頼を積み上げていくことができるのではないでしょうか。